Не только социалисты, анархисты и представители исторической школы критиковали классическую политическую экономию за «всеобщие» и «незыблемые» законы экономики, которые существуют в любых хозяйственных системах вне зависимости от времени и национальных особенностей той или иной страны. К этой критике подключились также экономисты новых взглядов, которых позже стали именовать маржиналистами (от англ. marginal – предельный) или австрийской экономической школой.

Суть претензий маржиналистов заключалась, в основном, в методологических и инструментальных подходах. Основным камнем преткновения стала трудовая теория стоимости, обоснованная А.Смитом и углубленная Д.Рикардо (позднее преобразованная К.Марксом в теорию прибавочной стоимости). Суть категории стоимости всегда имела умозрительный характер и делилась со времен Ксенофонта на потребительную и меновую. Мы помним, как в «Домострое» Сократ говорит об изменчивой стоимости флейты, которая имеет большую ценность для музыканта и любителя мелодий и почти ничего не стоит для потребителя, далекого от музыки.

Таким образом, трудовая теория стоимости попадала в ловушку умозрительных построений; ценность и цена хозяйственных благ отделялась от меновой и потребительной стоимости, психологический фактор в ценообразовании классики либо отбрасывали, либо относили далеко на задний план. Механизма образования цен и их резкого падения в случае экономических кризисов классики внятно и аргументировано объяснить не могли.

Что же касается К.Маркса, то покупательную способность денег и уровень цен он привязывал к стоимости золота как базовому активу. В макроэкономическом плане Маркс и социалисты видели только общественные классы, их противостояние, прибавочную стоимость, которая присваивается капиталистами. Четких объяснительных моделей по потребительскому поведению, спросу на те или иные активы (в том числе ценные бумаги, которые Маркс называл «фиктивным капиталом») создано ни классиками, ни социалистами не было.

Начиная с середины XIX века в экономические работы все больше проникают математический аппарат, данные статистики, таблицы, формулы, графики. Формируется даже новое направление под названием «математическая школа» с Л.Вальрасом и В.Парето во главе. Теоретические построения теперь делаются таким образом, что из них вытекают прикладные рекомендации, пригодные для использования в бизнесе и в государственном управлении.

В 1870-х годах на авансцене передовой экономической мысли появилась группа ученых, которая рассматривала человека как субъекта, принимающего решения и делающего выбор из альтернатив при ограниченных ресурсах и рыночных условиях. Эти экономисты получили известность как члены австрийской школы. Датой ее возникновения можно считать 1871 г., когда вышла книга К.Менгера «Основания политической экономии». Вскоре после этого К.Менгер привлек двух молодых экономистов – Ойгена Бём-Баверка и Фридриха фон Визера, которые разделили его взгляды на человека и рыночные процессы. В 1880-х гг. они выпустили собственные книги, где развили идеи К.Менгера. Эти книги вызвали такой интерес, что подход их авторов к экономической теории стали называть «австрийским» в знак признания заслуг его основоположников. Австрийскую школу принято считать родоначальниками маржинализма.

Маржинализм базируется на следующих основных положениях:

1. Всякая человеческая потребность уменьшается по мере ее удовлетворения;

2. Оценка каждого блага, способного удовлетворять потребности человека, понижается по мере того, как оно становится все более доступным;

3. Все экономические субъекты распределяют единицы своего дохода между различными расходами таким образом, чтобы из каждой единицы извлечь удовлетворение равной интенсивности.

Исходя из этих положений, маржиналистами были разработаны такие теоретические обоснования, как принцип рационального поведения человека и закон убывающей предельной полезности.

Перед рассмотрением закона убывающей предельной полезности обратимся к анализу самой категории «полезность». Понятий «полезность» ввел в обиход английский философ Дж.Бентам (1748-1832). Бентам долго изучал английское законодательство и пришел к выводу, что оно должно быть сформировано в соответствии с принципом «наибольшего блага для наибольшего числа людей». В связи с этим он часто применял понятие «полезность», которым впоследствии стали пользоваться и экономисты.

Как потребители, мы покупает какой-либо товар потому, что ожидаем получить от него удовлетворение своей потребности. Другими словами, этот товар обладает «полезностью ». Первая порция товара даст определенное количество психологической полезности. Представим теперь, что мы потребляем вторую порцию. Общий объем полезности увеличивается, поскольку вторая порция также дает дополнительную полезность. Что же получится, если потребить 3,4 и т.д. порции этого товара?

Маржиналисты выводят закон, который говорит об изменении психологической полезности по мере потребления все новых и новых порций данного товара. Он может быть выражен в виде определения, в виде таблицы и графически с помощью двух кривых.

Закон убывающей предельной полезности : по мере того, как потребляются все новые порции одного и того же товара, растет общая (психологическая) полезность, получаемая потребителем. Для обозначения «добавочной» полезности, прибавляемой каждой новой порцией товара, введем термин «предельная полезность». Тогда с потреблением новых порций товара общая полезность для потребителя будет возрастать все более медленными темпами вследствие того, что психологическая способность к оценке потребляемого товара имеет тенденцию притупляться по мере увеличения его количества. Сокращение прироста общей полезности формулируется следующим образом: по мере увеличения количества потребляемого товара его предельная полезность (или добавочная полезность, приносимая последней порцией) имеет тенденцию к сокращению.

Графически и табличным способом действие закона убывающей предельной полезности можно проиллюстрировать следующим образом (см. табл.1 и рис.1):

Маржиналисты также обосновывают процесс рационального выбора. К.Менгер писал, что люди предусмотрительны в своей деятельности и действуют следующим образом:

1. Делают выбор между наиболее важными потребностями, подлежащими удовлетворению и теми потребностями, которые они решили оставить неудовлетворенными;

2. Достичь в результате потребления товаров (благ) возможно большего результата, или иными словами, применить наиболее целесообразным образом к удовлетворению своих потребностей как количества предметов потребления, так и количества средств для производства, доступные их распоряжению.

Потребитель тратит свой доход, приобретая различные по цене товары. Если он организует свое потребление таким образом, что каждый отдельный товар будет приносить ему предельную полезность строго пропорционально его цене, то естественно, что положение потребителя не улучшиться, если он отклониться в сторону от такого равновесия. Это важное условие может быть сформулировано следующим образом.

Когда говорят, что предельная полезность товара пропорциональна его цене, это означает, что должно существовать полное равенство между отношениями предельных полезностей каждого товара и их ценами. Это отношение MU /P для каждого товара называется предельной полезностью на денежную единицу, получаемой потребителем, тратящим свои средства на данный товар. Таким образом, конечное равновесие требует, чтобы существовало равенство предельных полезностей на валютную единицу для каждого товара.

Потребитель с постоянным доходом, которому противостоят определенные рыночные цены на различные товары, может достичь положения равновесия, характеризующегося максимальным удовлетворением, или максимальной полезностью, лишь когда выполняется следующее условие:

Закон равных предельных полезностей на одну денежную единицу . Потребление каждого товара (например, сахара) продолжается до того момента, пока предельная полезность на рубль, истраченный на него, становится в точности равной предельной полезности на рубль или доллар, израсходованный на любой другой товар (например, мед). Если какой-либо товар приносит больше предельной полезности на денежную единицу, потребитель может выгадать, тратя больше денег на данный товар за счет других товаров; это продолжается до того момента, пока закон убывающей предельной полезности не уравняет предельные полезности на денежный знак. Если какой-либо товар приносит предельную полезность на денежную единицу, которая ниже среднего уровня, потребитель сократит свои расходы на его покупку, пока предельная полезность последнего рубля или доллара, истраченного на данный товар, не поднимется снова до среднего уровня.

Это важное условие потребительского равновесия может быть выражено в символах предельной полезности и цен различных товаров следующим образом:

(MU товара 1)/ Р 1 = (MU товара 2)/ Р 2 = … = средняя MU на рубль дохода.

Одна из главных трудностей теории предельной полезности состоит в том, что категория «полезность» – чисто субъективное понятие; его нельзя измерить с помощью какого-либо прибора. В.Парето замечает, что полезность – как боль; можно лишь сказать, больше она или меньше, но измерить ее невозможно. Таким образом, перед создателями теории предельной полезности возникла проблема размерности, разрешить которую удалось при помощи так называемой «кривой безразличия», т.е. заменив абсолютные единицы полезности относительными величинами.

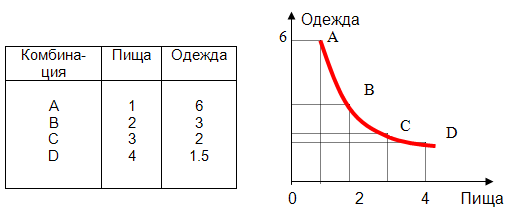

Начнем с потребителя, располагающего определенным денежным доходом, который он целиком тратит на потребление. Допустим, что он покупает только два вида товаров – например, пищу и одежду по сложившимся ценам. Предположим теперь, что потребитель может сказать нам, какую из комбинаций этих товаров он предпочитает. Составим таблицу из предпочтений, например, четырех потребителей – А, В, С и D .

На рис.2 комбинации показаны графически. Мы откладываем единицы одежды по одной оси, а единицы пищи – по другой. Каждая из комбинаций – А, В, С и D представлена одной точкой. Теперь объединим полученные точки плавной линией. Комбинации пищи и одежды, обладающие равной полезностью, представлены в виде кривой безразличия (или так называемой «кривой равных полезностей »). Эта кривая безразличия проведена таким образом, что если бы наш потребитель мог выбрать любую точку на ней, он бы не знал, на чем остановиться. Все были бы для него одинаково желательны, и ему было бы совершенно все равно, какую комбинацию он получит. Таким образом, теоретикам теории предельной полезности при помощи кривой безразличия удалось уйти от необходимости непосредственного измерения полезности в каких-либо единицах и перейти к проблеме выбора потребителя, что позволяет давать количественные оценки.

Бюджетная линия . Диапазон вариантов выбора, открывающихся перед потребителем, ограничивается его доходами. То есть потребитель, как правило, соотносит свои расходы и свои доходы, или, как говорят, имеет свой бюджет. Представим на графике бюджетную линию. Предположим, что бюджет студента на питание равен 10 долл. в неделю; цена 1 кг куриного мяса составляет 2 долл., а цена одной пачки сливочного масла – 1 долл. Если студент потратит все деньги на мясо кур, то он сможет купить 5 кг, если же все деньги истратит на масло, то сможет купить 10 пачек. Возможны также комбинации: например, 2 кг мяса и 6 пачек масла, или 4 кг мяса и 2 пачки масла. Принимая во внимание, что может быть выбрана любая комбинация, построим непрерывную линию по точкам. Такая линия называется бюджетной (см. рис.3).

Если обозначить количество куриного мяса через х, а количество пачек масла через у, то уравнение бюджетной линии можно записать в следующем виде:

Точка М на графике показывает, что бюджет расходуется не полностью; точка N показывает, что потребитель расходует больше, чем имеет доход (следовательно, занимает деньги).

Теперь, объединяя графики кривой безразличия и бюджетной линии, получим (см. рис.4):

Кривая безразличия и бюджетная линия соприкасаются в точке Е, которая показывает, что максимум полезности из данных товаров и при данном бюджете потребитель извлечет, потребляя 2 кг куриного мяса и 5 пачек масла.

Подводя итог краткому анализу теории предельной полезности, мы можем сделать вывод, что эта теория дает ключ к пониманию многих экономических явлений и процессов – в первую очередь объясняет типологию потребительского поведения, а также то, почему кривая спроса имеет вид обратно пропорциональной зависимости.

Понятие предельной полезности явилось подтверждением закона постепенного убывания спроса. Но существует и другой подход к этой проблеме. Хотя он и не опирается непосредственно на предельную полезность, но все же приводит к желаемому результату и помогает проникнуть в сущность тех факторов, которые обычно определяют характер взаимосвязи количества товаров на изменение их цены.

Эффект замены . Первая причина сокращения потребления при повышении цены вполне очевидна. Если цена на чай растет, в то время как другие цены остаются неизменными, чай становится относительно более дорогим. Следовательно, для того, чтобы поддержать уровень жизни с наименьшими затратами, имеет смысл заменить чай какими-нибудь иными продуктами. Таким образом, чай становится относительно более дорогим напитком, чем раньше, и его потребление сокращается, тогда как потребление кофе и какао растет. Точно также повышение цен на билеты в кино по сравнению с театральными билетами может привести к тому, что потребитель будет искать меньше развлечений, но зато более дорогих. В этих случаях потребитель действует так же, как и предприниматель, который при относительном росте цены какого-либо фактора производства заменяет его другими, более дешевыми факторами, соответственно приспосабливая к этой замене свое производство. Это позволяет ему выпускать прежнее количество продукции с наименьшими издержками.

Эффект дохода . С другой стороны, если потребители вынуждены покупать какой-либо товар по более высокой цене, чем раньше, то это, по сути дела, даже при неизменном денежном доходе равносильно снижению реального дохода или покупательной способности, особенно если до этого товар приобретался в больших количествах. А имея более низкий реальный доход, потребители смогут покупать меньше других товаров. И поскольку реальный доход упал, потребители будут покупать меньше того товара, цена на который выросла.

Естественно, количественное воздействие каждого из этих факторов зависит и от товара, и от потребителя. При одних условиях, когда потребитель очень мало тратит на данный товар и когда имеются взаимозаменяемые товары, кривая спроса будет весьма эластичной. Но если взять такой товар, как соль, на который приходится незначительная доля бюджета потребителя, который трудно заменить другим товаром и который необходим лишь в небольших количествах, то в этом случае спрос, как правило, будет неэластичным.

Надо сказать, что не все экономисты-теоретики встретили маржиналистские подходы с восторгом. Привнесение в экономическую науку таких математических инструментов, как дифференциальное и интегральное исчисление, корреляционный и дисперсионный анализ было воспринято сдержанно. В этом смысле показательно замечание основоположника неоклассической школы Альфреда Маршалла: «Самые удачные применения математики в политической экономии те, которые коротки и просты, которые мало прибегают к символам и обещают, скорее всего, бросить светлый луч на какую-нибудь деталь обширного экономического мира, чем представить его во всей бесконечной сложности».

Маржинализм (от английского marginal - предельный, крайний) - это течение в экономической теории, возникшее во второй половине 19 века.

Основная идея маржинализма – исследование предельных экономических величин как взаимосвязанных явлений экономической системы в масштабе фирмы, отрасли, а также в масштабе всего народного хозяйства.

Маржинализм основывается на анализе экономического поведения хозяйствующего субъекта в процессе производства и на рынке. Это даёт ему возможность использовать количественные методы, в частности анализ функциональной связи между исследуемыми факторами (например, зависимость спроса на товар от его цены, цен других товаров, дохода потребителя; влияние различного соотношения затрат труда и капитала на его производительность и др.). А отсюда и понятие предела функции (предельная полезность, эластичность спроса, предельная производительность факторов производства).

Отдельные положения и разработки экономистов оказали известное влияние на развитие ряда областей прикладной математики (теория игр, линейное программирование, операционный анализ и др.). Основные маржиналистские концепции (предельная полезность, предельная норма замещения, предельная производительность, предельная эффективность капитала и др.) используются в современных буржуазных теориях спроса, фирмы, цены, рыночного равновесия.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОРИИ МАРЖИНАЛИЗМА

Возникновение теории, берущей за основу ценности на затраты труда, а полезность, трактуется как «маржиналистская революция». Маржинализм в качестве самостоятельного течения экономической мысли оформился во 2-й половине ХIХ в., что было вызвано объективными факторами. Конец XIX в. стал временем бурного экономического развития стран Западной Европы и США, что явилось следствием завершившегося промышленного переворота. Наиболее развитые державы вошли в период промышленного капитализма и свободной конкуренции. Мощное развитие рыночных отношений как внутри стран, так и между ними, обусловленное углублением процесса разделения труда, обострило внимание современников к ценообразованию, роли денег, законам поведения субъектов рынка и т.п. Эти проблемы и явились основным объектом исследования маржиналистов.

Быстрое экономическое развитие сопровождалось кризисами, усилением социальной напряженности, доходившей до крайних форм. Это явилось питательной средой для достаточно широкого распространения марксистской теории, которая обосновывала неизбежность гибели тогдашнего экономического порядка.

Наблюдался определенный кризис классической школы; известную популярность приобретает историческая школа в Германии, что ставило под сомнение методы классиков политической экономии. Поэтому не менее существенной причиной возникновения маржинализма можно считать стремление ученых – экономистов найти выход из кризиса экономической теории, их стремление открыть определенные новые перспективы современному им экономическому порядку.

Школа маржинализма сформировалась на основе критики исторической школы, абсолютизировавшей эмпирический метод в изучении экономических явлений. Маржиналисты, напротив, доказывали необходимость общих закономерностей экономической жизни, первостепенность абстрактно логического метода научного анализа, вне зависимости от национальной специфики. Эта принципиальная позиция методологии дает основание утверждать о родстве маржинализма с рикардианством. В связи с этим маржиналистов (особенно представителей кембриджской школы) называют еще и «неоклассиками». В то же время маржинализм противопоставил рикардианской трудовой теории стоимости теорию полезности, где величина меновой стоимости выводится не из необходимых трудовых затрат, а из интенсивности потребления.

Существовавшая ранее теория полезности (Э.Кондильяк и Ф.Галиани), была усовершенствована маржиналистами на основе применения метода предельного анализа, который и дал название новой экономической школе. Этот метод применялся впоследствии при построении других концепций маржинализма: теории общего равновесия, распределения, издержек производства и др.

В отличие от многих школ маржинализм до настоящего времени остается питательной средой и теоретической основой для многих современных экономических концепций. Это обусловлено методологической ориентацией маржинализма на внеисторический подход к исследованию, дающий возможность выявить ряд закономерностей более общих закономерностей, что выходит за рамки конкретно – исторических условий конца XIX – начала XX века.

Маржиналистам, несмотря на некоторое несовершенство их теоретических построений, удалось повернуть экономическую науку к проблемам потребления и спроса, дать толчок последующим многочисленным исследованиям рынка и ценообразования. Проблемы редкости, ограниченности ресурсов, психологических мотивов хозяйственного поведения субъектов и многие другие прочно вошли в орбиту теоретических и прикладных исследований в экономике.

ШКОЛЫ МАРЖИНАЛИЗМА

1. АВСТРИЙСКАЯ ШКОЛА

Основателем австрийской школы считается К.Менгер (1840 – 1921гг.), профессор Венского университета. Он сформулировал главные положения теории предельной полезности на основе описания индивидуальных актов обмена. Ф.Визер развил идеи Менгера, используя принцип предельной полезности для оценки стоимости издержек производства. Самым видным представителем австрийской школы признан Е.Бем-Баверк – профессор Венского университета, который дал наиболее полный вариант теории предельной полезности, обогатив ее маржиналистской концепцией процента.

Бем-Баверк выдвинул идею, что для субъекта с рациональным поведением, каковым является и собственник денежного капитала, определенное благо имеет большую ценность в настоящем, нежели в будущем. Причина в том, что индивидуум предполагает возрастание в перспективе запаса данного блага, и следовательно, уменьшение предельной полезности этого блага в будущем по сравнению с настоящим.

Тем самым происхождение процента связывается Бем-Баверком с влиянием фактора времени. Процент выступает как результат «ожидания» капиталиста, хотя ни время, ни «ожидание» не могут сами по себе быть источником стоимости. Согласно логике Бем-Баверка, труд является «благом будущего», т.к. он создает продукт по истечении определенного времени. Следовательно, рабочий предстает владельцем «будущего блага», а предприниматель, нанявший рабочего, дает ему «настоящее благо» в форме заработной платы.

Важнейшую роль в теоретических построениях австрийской школы играет субъективно – психологический подход. В противовес марксисткой теории трудовой стоимости австрийцы применили оригинальную теорию стоимости. Согласной этой концепции, в основании цены товара (блага), лежит не стоимость, определяемая затратами труда, не потребительская стоимость или полезность самого товара (блага). Цена зависит исключительно от субъективных оценок данной полезности, точнее, предельной полезности, которые формируются участниками экономического процесса. Под предельной полезностью здесь понимается субъективная оценка какого – либо индивидуума последней единицы наличного запаса определенного потребительского блага.

Идеи австрийской школы получили широкое распространение. Но их очевидное расхождение с действительностью, явные логические противоречия теории предельной полезности предопределили рост влияния английской и американской школ маржинализма. Следует отметить, что, несмотря на это, в настоящее время существуют достаточно последовательные сторонники и австрийской школы.

2. КЭМБРИДЖСКАЯ ШКОЛА

Конец XIX в. – начало XX в. отмечены ростом концентрации и монополизации капиталистического производства. Эти явления вызвали существенные изменения в условиях функционирования предприятий, усложнили процесс производства и обращения, на что и отреагировали экономисты. Теория кембриджской школы представлена исследованиями А.Маршалла, Ф.Эджуорта, А.Пигу.

Наибольший вклад в теорию внес профессор Кембриджского университета Альфред Маршалл, являющийся автором таких значительных работ как «Экономика промышленности» (1889г.), «Промышленность и торговля» (1919г.), «Деньги и торговля» (1923г.) и др.

Особую популярность ученому принесла работа «Принципы политической экономии» (1890г.), в которой систематизированы и обобщены положения пострикардианской политической экономии, австрийской школы и других течений экономической мысли. Данная работа положила начало новому направлению в экономической науке, получившему впоследствии название неоклассического экономического анализа.

Экономическая теория Маршалла оказала заметное влияние на развитие экономических наук. Введенные кембриджской школой в научный оборот концепции цены, спроса и предложения, издержки производства стали предметом последующего изучения и развития. Современными экономистами широко используется и модифицируется разработанные Маршаллом теории «эластичности» спроса и предложения, совершенной конкуренции, квазирентного дохода и др. Идеи кембриджской школы господствовали в экономической науке вплоть до начала 30-х г. нынешнего столетия.

Только возникновение кейнсианского макроэкономического учения заметно ослабило ее влияние. Однако идеи английской школы маржинализма по-прежнему входят составной частью в различные направления современной экономической мысли.

3. АМЕРИКАНСКАЯ ШКОЛА

В конце 19 века возникла американская маржиналистская школа, основателем которой был профессор Джон Бейтс Кларк (1847 – 1938гг.). В его работах «Философия богатства» (1889г.), «Возможность построения научного закона заработной платы» (1899г.), «Проблемы монополий» (1901г.), «Основы экономической теории» (1901г.) предложен оригинальный вариант теории предельной полезности. Главным ее отличием стало исследование проблем производства и распределения в опоре на концепцию предельной производительности труда и капитала. Кларк поставил перед собой задачу создать теорию, которая эффективно защищала бы экономические устои современного ему общества, доказывала бы справедливость капитализма и естественность его законов.

Для ее решения Кларк предложил оригинальный метод исследования, ставший впоследствии весьма распространенным. Кларк разделил экономическую науку на три раздела, первый из которых посвящался формулированию «универсальных законов». Используя уже известный метод «робинзонады» и субъективно – психологический анализ поведения потребителя, Кларк сформулировал три «универсальных», по его мнению, экономических закона: закон предельной производительности, закон специфической производительности и закон убывающей производительности.

Согласно Кларку, при неизменном размере капитала каждый вновь принятый рабочий производит меньше продукции, нежели принятый ранее. Производительность труда последнего принятого рабочего и объявляется им «предельной производительностью». Отсюда предельная производительность становится ниже, чем более принимается рабочих, а заработная плата всех рабочих, следовательно, должна определяться по «предельной производительности» труда, складывающейся под воздействием объективных, естественных причин. Аналогично выведен и «закон убывающей производительности капитала». Если при неизменном количестве рабочих добавляется новая доза капитала, то она приносит меньший доход по сравнению с предшествующей.

Маржинализм оказал огромное влияние на развитие экономической теории. Методологические принципы, разработанные австрийской и англо-американской школами маржинализма, стали исследовательским инструментом большинства современных течений экономической мысли.

ОТКРЫТИЕ МАРЖИНАЛИЗМА

В третьей четверти XIX в. в английской экономической науке господствовали взгляды Джона Стюарта Милля и его учеников. Прочие экономисты, пытавшиеся отыскать иной подход к исследованию вечных проблем хозяйственного строя, не могли найти аудиторию, которая бы воспринимала их идеи. Однако в 70-х годах возникло движение, направленное против свойственного классической школе объективизма; казалось, что этому движению суждено было вскоре преодолеть все преграды

1. Стало проявляться стремление положить в основу экономической теории субъективные понятия, а при анализе обмена практически полностью абстрагироваться от окружающих социальных условий. Чем это было вызвано? Критика капитализма, как мы видели, становилась все сильней, и теперь казалось уже невозможным выражать представления о социальном строе в действительно нейтральных категориях. Карл Маркс придал классической доктрине такое направление, которое вызывало беспокойство

2. Казалось, что необходимо дать отпор этой тенденции, и маржиналистская доктрина, вероятно, преследовала указанную цель.

Принадлежащий представителям классической школы анализ реальных затрат был отвергнут, и предпочтение было отдано психологической трактовке издержек. Такая трактовка предполагала определенную систему понятий, характеризующую поведение человека; впоследствии она смогла превратиться в отправной пункт новой теории стоимости. Если психологическое обоснование оказалось бы недостаточным, это в сущности не вызывало бы беспокойства, потому что форму теории удалось бы сохранить даже и при отсутствии соответствующего психологического содержания.

Одну из своих главных задач - защиту статус-кво - маржиналисты, возможно, и выполняли бессознательно, но все, же кажется очевидным, что они, как заметил однажды Гарви Пек, "по крайней мере, усилили имевшиеся в классической теории слабые звенья и тем самым вновь утвердили теоретическую систему, опираясь на которую предприниматели и праздные капиталисты могли подыскать социальное оправдание для личного честолюбия или для деятельности в защиту своих привилегий". Если же дело обстояло так, то маржинализм, стало быть, являлся своеобразной формой скрытой апологии тех, кого, используя термин Райта Миллса, можно назвать властвующей элитой.

Если же политическая экономия

должна быть определена как наука,

изучающая скорей богатство, чем

благосостояние, тогда, разумеется, такой

подход не должен вызывать каких-либо

возражений.

Первым экономистом,

поднявшим успешный бунт против

господствовавших в то время теорий,

явился Уильям Стэнли Джевонс (1835- 1882гг).

МАРЖИНАЛИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

"Маржинальная революция" дала новые доказательства для постепенного отхода от ортодоксальной версии количественной теории денег Рикардо-Милля. В результате "пришло время" неформального признания функций денег, как средства обращения; меры стоимости или единицы счета; средства сбережения, накопления или средства сохранения стоимости.

В свершении "маржинальной революции" в экономической литературе выделяют два этапа.

Первый этап охватывает 70 – 80-е гг. XIX в., когда возникли обобщения идей маржинального экономического анализа в трудах австрийца К. Менгера и его учеников, а также англичанина У. Джевонса и француза Л. Вальрасса. на этом этапе среди представителей маржинальной теории большее признание получил К. Менгер, ставший во главе "австрийской школы" маржинализма. Его школа, в которой активно сотрудничали также Ф. Визер, О. Бем - Баверк и другие ученые, выступала против исторического и социологического подходов в экономической теории, ратуя, как и "классическая школа", за "чистую экономическую науку".

Второй этап "маржинальной революции" приходится на 90-е гг. XIX в. с этого времени маржинализм становится популярным и приоритетным во многих странах. Главное достижение маржиналистов на данном этапе – отказ от субъективизма и психологизма 70-х гг., с тем, чтобы подтвердить, говоря словами Й. Шумпетера, что "целью чистой экономики… всегда оставалось объяснение регулярного хода экономической жизни на основе данных условий". В результате представители "новых" маржинальных экономических идей стали расцениваться в качестве приемников классической политической экономии и называться неоклассиками, а их теория, соответственно, получила название "неоклассической". На втором этапе "маржинальной революции" – этапе формирования неоклассической экономии – наибольший вклад внесли англичанин А. Маршалл, американец Дж.Б.Кларк и итальянец В. Парето.

Термин "маржиналистская революция" обычно используется в связи с почти одновременными, но абсолютно независимыми открытиями в начале 70-х годов XIX в. Джевонсом, Менгером и Вальрасом принципа снижающейся предельной полезности как фундаментального элемента при построении нового типа статической микроэкономики. Как утверждается, это являет собой один из наилучших примеров "залпового" открытия в истории экономической мысли, который поистине взывает к какому-то историческому объяснению. Невозможно поверить, что три человека, работавших примерно в одно и то же время, в столь различной интеллектуальной атмосфере Манчестера, Вены и Лозанны, могли случайно напасть на одну и ту же идею.

В 60-х годах XIX в. как в Англии, так и на континенте по настоящему не ощущалось интеллектуального кризиса, который мог бы подтолкнуть к поиску альтернативных экономических моделей. Кроме того, историческая школа предложила альтернативную модель, которая после I860 г. продолжала завоевывать новых приверженцев не только в Германии, но также и в Англии. Короче говоря, одновременное открытие предельной полезности действительно требует объяснения, но, ни одно из существующих объяснений не удовлетворительно.

А было ли открытие предельной полезности Джевонсом, Менгером и Вальрасом действительно "залповым", или множественным, в смысле этого термина, приданного ему Робертом Мертоном. После напряженного изучения сотен множественных открытий в истории науки Мертон заключил, что "все научные открытия, в сущности, множественны, включая те, что на поверхности представляются одиночными".

Мертон утверждал, что как только наука профессионализируется, одни и те же открытия будут совершаться независимо несколькими исследователями и потому даже прорывы, которые ретроспективно представляются "одиночными", фактически "предвосхищены многими".

Теперь мы можем перефразировать наш вопрос о Джевонсе, Менгере и Вальрасе: было ли состояние экономической науки в 60-х годах XIX в. таково, чтобы сделать появление принципа предельной полезности в высшей степени вероятным событием, в каковом случае едва ли удивительно, что три человека открыли его независимо и одновременно?

Недостаток общения между экономистами различных стран вплоть до 90-х годов XIX в, и в особенности островная обособленность британской экономической науки, замечательно иллюстрируется тем фактом, что Джевонс - выдающийся знаток экономической литературы - умер в 1882 г. При этом так и не осознав, что человек по имени Менгер написал книгу в области экономической науки, которая некогда будет уподобляться его собственной "Теории политической экономии". Во-вторых, мысль, что экономическая наука как таковая неуклонно двигалась к открытию предельной полезности где-то около середины столетия, есть просто рациональное объяснение задним числом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении можно сказать, что в своем "субъективном течении", т.е. на данном первом этапе (70-80-е гг. XIXв.), маржинализм акцентировал внимание на значении экономического анализа в части проблематики, связанной с потреблением (спросом). Представители "австрийской школы" маржинализма выступали, портив исторического и социологического подходов в экономической теории, высказываясь, как и "классическая школа", за "чистую экономическую науку". Они использовали, подобно "классикам", причинно-следственный анализ и эта приверженность каузальному (причинно-следственному) анализу привела и тех и других к версии признания стоимости (ценности) товарных благ в качестве исходной категории экономического исследования. Можно так же отметить, что центральной на данном этапе стала "теория предельной полезности товара" и объявлялась школой главным условием определения его ценности, сама оценка полезности товара признавалась психологической характеристикой с позиции конкретного человека.

Возможно, трудность состоит в том, что сам образ "маржиналистской революции" есть разновидность реконструкции задним числом развития экономических теорий, обреченной порождать псевдоисторические головоломки. Это значительная часть проблемы, но еще не вся проблема. Полемика по поводу так называемой маржиналистской революции на самом деле смешала две совершенно различные вещи: объяснение возникновения революции (если это было революцией) и объяснение ее конечного триумфа.

Однако идеи английской школы маржинализма по-прежнему входят составной частью в различные направления современной экономической мысли.

В течение последней трети XIX в. появилось новое направление экономической науки - маржинализм (от marginal - предельный). В основу этого направления был положен анализ предельных величин на основе привлечения соответствующего математического аппарата (прежде всего дифференциального исчисления). Некоторые экономисты оценивают введение предельных величин в экономический анализ и в объяснение экономических явлений, а также в экономические модели как «маржиналистскую революцию».

У маржиналистов, как и у представителей других экономических направлений, существовали свои методологические принципы. Они, собственно, и не выводили тех принципов методологии, которые сейчас принято относить к этой теории. Методологические принципы вскользь упоминаются в их теориях. Если методологические принципы оценить с позиции современности, то можно выделить следующие.

1. Математизация. Она позволяла применять инструменты анализа, используемые в математике. Хотя этот принцип не относится к австрийской школе.

2. Равновесный подход – это попытка оценить равновесное состояние рынка, несмотря на недолгие изменения любых переменных в экономике.

3. Индивидуализм. Маржиналисты оценивали экономическое поведение каждого отдельно взятого человека (индивида), а не страны или класса, как это предлагали меркантилисты или классики.

4. Предельный анализ – это анализ предельных величин. Если после прибавления еще одной единицы товара не прибавляется общий уровень прибыли или полезности, следовательно, это состояние уже и есть равновесное.

5. Экономическая рациональность. Маржиналисты постоянно стремились доказать, что хозяйственные субъекты всегда желают максимизировать то, что их интересует в большей степени.

Покупателей всегда интересуют полезность и качество, а производителей – прибыль.

6. Статистический подход. Маржиналистов в большей степени интересовала не сама экономика, а то, каким образом она постоянно изменяется. Для них самым главным был вопрос, как системе, состоящей из эгоистичных, постоянно желающих сделать все только для себя, людей удается существовать и при этом не разрушаться.

3.1.3. МАРЖИНАЛИСТСКАЯ ТЕОРИЯ ЦЕННОСТИ И ЕЁ ПРЕИМУЩЕСТВА

Маржиналистский подход к теории ценности противопоставляется классическому подходу, т. е. цена на товар должна опираться на спрос, а не на издержки. Маржиналисты придавали очень большое значение вкусу и предпочтению потребителей, поэтому первой главной теорией стала теория потребительского выбора. С одной стороны, маржиналисты полагали, что цена – это субъективная оценка товара (кому-то это дорого, кому-то нет), а с другой – очень сложно сравнить стоимость субъективных товаров. И все же главная теория маржиналистов – это теория предельной полезности. Одной из главных проблем, которые изучали маржиналисты, стала идея о пропорциях обмена товара. Именно эту проблему помогла решить теория предельной полезности.

Альфред Маршалл считал, что сделать это натуральными величинами практически невозможно, но можно косвенно измерить все в деньгах и прийти к какому-то соглашению. Он был сторонником кардинализма (если сравнить товары по полезности, а затем сложить или вычесть полезность другого товара, то можно получить истинную полезность товара).

В. Парето – оппонент А. Маршалла – отрицал, что человек может измерить полезность каждого товара. По его мнению, максимум, на что человек способен, если вообще способен, это расположить товары, которые нужны, в списке от самых необходимых до не очень нужных. Также он считал, что сложить полезности товара просто невозможно. Его подход принято называть ординализмом.

Самое главное преимущество маржиналистской революции – универсальность. Классическую теорию издержек было практически невозможно применить к мировой торговле. Теория предельной полезности создала теоретический язык, который возможно применять к другим экономическим теориям и проблемам, а также объяснила пропорции обмена.

3.1.4. МАРЖИНАЛИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ЕЁ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Маржиналистская революция «перевернула» экономическую науку в целом, т. е. изменила ее методы и сам предмет изучения. После маржиналистской революции (после 1870-х гг.), по мнению многих современных ученых, началась эпоха современной экономической мысли.

Начало «маржиналистской революции» обычно связывают с именами трех экономистов: французского - Л. Вальраса, английского - У. Джевонса и австрийского - К. Менгера, опубликовавших свои работы в 1871-1874 гг. Между ними даже возник спор о научном приоритете. Однако позднее выяснилось, что принципы маржинального анализа содержались в работе немецкого экономиста Г. Госсена, опубликованной за 20 лет до публикаций этих авторов.

Считается, что маржинализм – противостояние экономическому учению Карла Маркса. Это тоже можно отнести к одной из причин маржиналистской революции.

Согласно представлениям многих ученых, маржиналистская революция одержала победу скорее всего по причинам, которые исходят изнутри самой экономической науки. К таким причинам можно отнести следующие:

1) «экономность» этой теории (одни принципы исследования);

2) аналитический инструментарий, одинаковый для всех проблем (хозяйственных и нехозяйственных);

3) универсальность метода и инструментов анализа (формирование единого языка).

Последствия, которые принесла за собой маржиналистская революция, можно выстроить следующим образом:

1) создание экономических ассоциаций, журналов;

2) абстрактный уровень анализа;

3) упрощение человеческого образа;

4) упрощение образа мира.

Сначала маржиналистов делили на школы по тому, на каком языке они разговаривают, т. е. австрийскую (немецкий язык) (представители – Карл Менгер, Ойген Бем-Баверк, Фридрих фон Визер), лозаннскую (французский язык) (представитель – В. Парето) и англоязычную (представители – Уильям Стенли Джевонс, Френсис Исидро Эджуорт, Ф. Г. Уикстид). Со временем к последней из групп присоединили Альфреда Маршала и его последователей, а группу стали называть кембриджской школой. Затем к ней присоединили Дж. Б. Кларка, а школу вновь переименовали (на этот раз в англо-американскую школу).

Английские маржиналисты – Уильям Джевонс и Френсис Эджуорт.

Уильям Стенли Джевонс (1835 – 1882) – бросил учебу в колледже при университете Лондона, в котором обучался химии и металлургии, когда в 1847 году разорился его отец. Из-за этого ему пришлось пойти на работу на монетный двор, который находился в Сиднее в Австралии. Работа позволяла ему уделять время своим увлечениям. Уильяму Джевонсу были интересны такие науки, как метеорология, экономика. Еще в юном возрасте Джевонс очень серьезно увлекался фотографией и сбором статистических данных, а также интересовался проблемами железнодорожного транспорта. В Австралии он прожил пять лет, а затем решил вернуться в Лондон, чтобы доучиться в своем университете, хотя после возращения предпочел изучать экономическую науку. Первые из работ практически не принесли ему успеха. Они назывались «Об общей математической теории политической экономии» и «Заметка о статистических способах исследования сезонных колебаний» (1862). Следующие его работы стали более известными. Это работа, посвященная цене золота (1683), а также работа под названием «Угольный вопрос» (1865). Во второй работе Уильям Джевонс рассматривает, какие проблемы могут возникнуть, если уголь в Англии закончится. И все же самые знаменитые его книги – это «Теория политической экономии» (1871) и «Принципы науки – трактат о логике и научном методе» (1874). Уильям Джевонс работал преподавателем с 1863 по 1880 гг.: сначала 13 лет в Манчестере, а затем 4 года в Лондоне.

Этого ученого можно отнести к очень разносторонним экономистам, потому как его увлекали и прикладной анализ, и статистические исследования, а также методология и логика экономической науки. Именно он составил обзор по развитию математической теории предельной полезности у каждого автора в отдельности, не уменьшая заслуг каждого из них. Также принято считать, что именно он заложил основы современной логики в своих трудах. Не стоит забывать и о его вкладе в разработку теории об индексах или попытке создать теорию о том, что экономический цикл зависит от активности солнца. Выход в свет его книги под названием «Теория политической экономии» в то время, когда были опубликованы труды Карла Менгера и послужил толчком к началу маржиналистской революции.

По мнению Джевонса, экономическая наука должна быть еще и математической, поскольку в ней достаточно цифр. Математический подход помогает сделать экономическую теорию более точной наукой. Эту науку следует основывать на статистических данных.

Френсис Исидро Эджуорт (1845 – 1926) – практически самый оригинальный экономист своего времени. Хотя его образование было домашним, оно вызвало зависть у многих. Например, не каждый способен выучить шесть языков, включая латинский. Также чуть позже он обучался гуманитарным наукам в университетах Дублина и Оксфорда. Круг его увлечений тоже не оставляет равнодушным и вызывает массу удивлений. Это и философия, и этика, и древние языки, и логика, и даже математика, которую ему пришлось осваивать самому. Эджуорт настолько хорошо владел этими предметами, что даже преподавал многие из них. Знакомство с Альфредом Маршаллом и Уильямом Джевонсом зародило в нем увлечение статистикой и экономической наукой. В 1891 г. он стал профессором экономики в Оксфорде и оставался им до 1922 г. Также в это время он стал издателем и соиздателем с таким ученым, как Джон Мейнард Кейнс. В этом же году Эджуорт был назначен председателем редакционного совета известного всем «Экономического журнала». Писал он по большей части статьи для журналов, а также статьи для Словаря Палгрейва (Словаря политической экономии, изданного в 1925 г.). Еще Френсис Эджуорт известен как автор книги «Математическая психология» (1881). Произведения этого ученого как сейчас, так и при его жизни были очень сложны для понимания, потому что его труды – это достаточно сложная смесь из цитат латинских и греческих авторов и очень сложной математики. Больше всего Эджуорта волновали экономические проблемы, которые были связаны с ограничением конкуренции, а также с ценовой дискриминацией. Из всех его вкладов в экономическую теорию самый оригинальный – это его вклад в теорию обмена.

В «маржиналистской революции» обычно выделяют два этапа. Первый этап охватывает 1870-1880 гг. и связывается с именами трех экономистов Л. Вальраса, У. Джевонса, К. Менгера. Центральное место в маржинализме этого периода занимает теория «предельной полезности». Ценность каждой единицы любого блага, согласно этой теории, уменьшается по мере увеличения количества этих благ, т.е. по мере насыщения спроса. Цена этого блага определяется предельной величиной - ценностью последней единицы. При этом объяснении закономерности динамики спроса связывались с психологическим поведением потребителя. Таким образом, отрицание трудовой теории стоимости, свойственной классической школе политэкономии, - важнейшая черта «маржиналистской революции» на первом ее этапе.

Второй этап «маржиналистской революции», хронологические рамки которого начинаются с 1890-х гг., связан с именами английского экономиста А. Маршалла, американского экономиста Дж. Б. Кларка и итальянского экономиста В. Парето. Если первый этап «маржиналистской революции» был связан прежде всего с потреблением, изучением динамики закономерностей спроса, то второй ее этап характеризуется другим - признанием необходимости обеих сфер экономической жизни - производства и потребления. Этот новый этап характеризуется также отказом от психологического подхода, что сблизило новое направление с классической политэкономией и позволило называть его «неоклассическим» направлением в экономической науке.

Изучение экономики ведется с древнейших времен. Название науки «экономия» впервые ввел греческий мыслитель Аристотель (384-322 гг. до н. э.), подразделивший науку о богатстве на экономию и хрематистику (искусство делать деньги).

Эти проблемы исследовались также учеными Древнего Рима, Индии, Китая. Однако как наука, т. е. систематизированные знания о сущности экономики, экономическая теория развивалась на протяжении трех столетий (XVII-XIX вв.) в качестве политической экономии. Термин «политическая экономия» ввел французский экономист А. Монкретьен (1575-1621), опубликовавший в 1615 г. «Трактат о политической экономии», в котором формулировалась экономическая политика государства того времени («политеа» - общественное устройство; «ойкос» - дом, хозяйство; «номос» - закон).

В то время перед наукой возникла необходимость обосновать пути и методы государственного управления экономикой. Решение этих проблем осуществлялось политической экономией. Следовательно, в самом общем виде политическая экономия - это наука о законах, управляющих общественным хозяйством.

Меркантилизм. Первые попытки в становлении экономической теории как науки были сделаны меркантилистами (от итальянского «мерканте» - торговец, купец). Представители этой школы считали, что в качестве богатства людей могут рассматриваться только деньги, золото.

В своем развитии меркантилизм прошел два этапа: ранний и поздний.

На ранней стадии (конец XV-начало XVI в.) имела место идеализация денег (серебро, золото) как единственной формы богатства. Главным положением раннего меркантилизма была теория «денежного баланса», обосновывавшая политику увеличения денег в обращении.

Поздний период характеризуется развитием торговли. Была выдвинута теория «торгового баланса», согласно которой активно поддерживалась торговля товарами.

Отсюда был сделан вывод о том, что условием богатства государства является развитие международной торговли - покупка товаров по низким ценам у одних, продажа их по более высоким ценам другим.

Критики меркантилизма справедливо подметили, что во время торговой сделки никакого богатства не возникает, происходит лишь обмен денег на товар. При нарушении равенства в обмене происходит перераспределение богатства в пользу одной из сторон. Ошибка меркантилистов заключалась в том, что они исследовали только процесс обращения, игнорируя анализ производства.

Наиболее видными представителями меркантилизма были французский экономист А. Монкретьен (1575-1621), английский - Т. Мен (1571-1641), итальянский - А. Серра (XVI-XVII вв., точные даты жизни не установлены). Выразителями меркантилизма в России были А. Ордин-Нащокин (1605-1680), И. Посошков (1652-1726). Последний, в частности, защищал политику активного торгового баланса и в то же время выступал за получение прибыли («прибытка») за счет развития производства.

Физиократы. Вторым крупным направлением становления экономической теории является учение физиократов (от греческого «физио» - природа, «кратос» - сила, т. е. власть природы). Основными его представителями являлись французские экономисты Ф. Кенэ (1694-1774), А. Тюрго (1727-1781). Они считали, что источником богатства является не торговля и накопление денег, а создание изобилия за счет «произведений земли», т. е. сельского хозяйства, в котором богатство возникает как дар природы. Представители физиократов ограничивали производство только сферой земледелия, откуда делался вывод о том, что в промышленности доходы не создаются. Заслуга физиократов состояла в том, что они перенесли исследование об увеличении богатства из сферы обращения в сферу производства. Их ошибка состояла в том, что сама природа без приложения капитала и труда не может постоянно умножать богатство общества.

Классическая экономическая школа. Третье направление становления экономической теории - классическая экономическая школа, создание классической политической экономии. Родоначальниками классической политической экономии в Великобритании были У. Петти (1623-1687), А. Смит (1723-1790) и Д. Рикардо (1772-1823). Они установили, что источником богатства является не только сельское хозяйство, но и труд во всех сферах общественного производства. В результате политическая экономия как наука приобрела определенную целостность и получила до определенной степени законные очертания.

Наука о богатстве. Длительное время экономическая теория развивалась как наука о богатстве, о чем свидетельствуют названия трудов видных экономистов того времени: П. Буагильбера (Франция) - «Рассуждение о природе богатства» (1707 г.), А. Тюрго (Франция) - «Размышления о создании и распределении богатств» (1776 г.), А. Смита (Англия) - «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.), Т. Мена (Англия) - «Богатство Англии во внешней торговле» (1664 г.), И. Посошкова (Россия) - «Книга о скудости и богатстве» (1724 г.). Эта книга предназначалась для Петра I. Понятие «богатство» существенно трансформировалось: меркантилисты богатством считали благородные металлы и деньги; физиократы - сельскохозяйственный продукт; Карл Маркс - «огромное скопление товаров»; маржиналисты - мир полезности, потребительных стоимостей.

Заслуга классической школы:

♦ основным объектом изучения она сделала сферу производства, а не обращения;

♦ обосновала значение труда как основу меры ценности всех товаров и как источника богатства общества;

♦ установила, что экономика развивается по определенным законам, которые являются объективными;

♦ выявила источник доходов всех слоев общества: предпринимателей - прибыль; рабочих - заработная плата; земельных собственников - рента; банкиров, торговцев - банковская и тоговая прибыль, проценты.

Марксизм. Становление экономической теории как классической науки завершилось в конце XIX в., когда было разработано экономическое учение марксизма, которое является логическим продолжением учения А. Смита и Д. Рикардо.

Основателем марксизма является К. Маркс (1818-1883). Марксистское учение принципиально отличается от предшествующих направлений экономической теории. Оно представляет собой всестороннее исследование законов развития капиталистического общества и создание на этой основе концепции новой экономической системы.

Как указывает П. Самуэльсон, после выхода «Капитала» К. Маркса «дерево экономики раздвоилось» (Самуэльсон П. Экономика. - М., 1992. -Т. 2. - С. 397) на марксизм и маржинализм.

Главный составной частью учения К. Маркса является теория трудовой стоимости, на основе которой исследуется источник увеличения богатства. Данную проблему рассматривали представители многих научных школ. Меркантилисты считали, что стоимость создается трудом торговцев, физиократы полагали, что она образуется трудом занятых в сельском хозяйстве.

В результате, по их мнению, труд других классов и групп населения является бесплодным.

Представители классической экономической школы пришли к выводу, что стоимость создается в любой сфере материального производства. Завершая формирование теории трудовой стоимости, К. Маркс разработал теорию прибавочной стоимости и обосновал, что единственным источником богатства является труд. Возникновение марксизма ознаменовало важнейший этап в развитии политической экономии как науки с четко определенным предметом и методами исследования, что признано и современной мировой наукой. П. Самуэльсон, например, выделяет лишь трех выдающихся мыслителей, оказавших определяющее влияние на развитие экономической теории: в XVIII в. - А. Смита, в XIX в. - К. Маркса, в XX в. - Дж. Кейнса.

Маржинализм (от фр. marginal - предельный). Данное направление основывалось на использовании в экономическом анализе предельных величин: предельной полезности блага, предельной производительности, предельного покупателя, предельного продавца; на широком применении математики в экономике; на использовании системы общего экономического равновесия.

Маржинализм развивался по двум направлениям:

1) субъективно-психологическое (австрийская школа);

2) формально-математическое (математическая школа).

Первые - экономисты-субъективисты выдвинули теорию субъективной ценности. Они использовали концепцию предельной полезности для определения величины стоимости. Представители: К. Менгер (1840-1921), Ф. Визер (1851 - 1926), Э. Бем-Баверк (1851 - 1914).

Вторые - экономисты-математики стремились внести в экономическую теорию формальные методы, конкретный математический аппарат для анализа предельных величин. Экономические процессы - это взаимодействие различных факторов формы зависимости между элементами экономической системы. Представители: У. Джевонс (1835-1882), Л. Вальрас (1834-1910) и В. Парето (1848- 1923).

В соответствии с теорией маржинализма экономика рассматривается как система взаимосвязанных хозяйственных субъектов.

Вместе с тем маржинализму присущи определенные недостатки. Он перегружен графиками и формулами; имеет место чрезмерное упрощение сложных экономических процессов и необоснованное сведение их к математическим зависимостям и моделям; при анализе причинно-следственных связей превалируют чисто количественные методы исследования; в своем анализе маржиналистская теория игнорирует социальные проблемы развития общества.

Неоклассическое направление возникло в 1890-х гг. А. Маршалл дополнил теорию маржинализма отдельными элементами теории трудовой стоимости. В частности, при определении цены он учитывал предельную полезность и издержки производства. Д. Б. Кларк предложил теорию «специфической производительности» и вывел «естественный закон распределения». В противовес теории трудовой стоимости в соответствии с этой доктриной в производстве всегда принимают участие четыре фактора:

1) капитал (в денежной форме);

2) капитальные блага (средства производства и земля);

3) деятельность предпринимателя;

4) труд рабочих.

Каждый фактор имеет специфическую производительность и создает часть стоимости продукта, а каждый агент производства (владелец соответствующего фактора) должен получить соответствующую долю продукта. Капитал приносит своему владельцу процент, ренту, прибыль, а труд рабочего - заработную плату. «Каждому агенту - определенная доля в продукте и каждому - соответствующее вознаграждение, - вот естественный закон распределения» (Кларк Д. Б. Распределение богатства. - М. - Л., 1934. - С. 40-41).

Кейнсианство. В отличие от неоклассиков Дж. Кейнс (1883-1946) в качестве предмета исследования выбрал народное хозяйство в целом. В качестве исходного пункта Дж. Кейнс использовал сформулированное им положение о том, что рыночное саморегулирование не обеспечивает устойчивого поступательного развития экономики, а значит, требуется государственное вмешательство. Главная заслуга Дж. Кейнса состоит в том, что он разработал методологию макроэкономического анализа с использованием небольшого числа наблюдаемых переменных и свел общее равновесие к равновесиям товарного рынка, денежного рынка, рынка облигаций и рынка труда.

Представителями институционально-социологического направления являются Т. Веблен (1857-1929), Дж. Коммонс (1862-1945), У. Митчелл (1874-1948), Дж. Гэлбрейт (1908), Г. Мюрдаль (1898-1987).

Институционально-социологическое направление - это система, в которой отношения между хозяйствующими субъектами складываются под влиянием экономических и внеэкономических составляющих. Первые включают формальные элементы в виде системы рыночных учреждений (рынок, фирмы, банки) и системы правовых норм (законы, указы, постановления, инструкции и т. д.), вторые - неформальные правила, к числу которых относятся обычаи, традиции, навыки. Данное направление экономической теории исследует недостатки капитализма: засилье монополий, пороки свободной рыночной стихии, негативные черты «общества потребления» (бездуховность, жажда наживы и т. д.).

В России экономическая теория активно формировалась под влиянием «Капитала» К. Маркса, а также экономических работ В. И. Ленина, М. И. Тугана-Бара- новского, А. А. Богданова, М. М. Ковалевского, Г. В. Плеханова, Г. А. Лопатина, И. И. Скворцова-Степанова и др. Переход на рыночные методы хозяйствования показал, что без глубокого теоретического обоснования успешно решать практические вопросы невозможно.

Об экономической теории, о ее формировании как науки применительно к России можно сказать лишь одно: она должна вобрать в себя все ценное, что накоплено разными экономическими направлениями и школами в разные периоды времени и в разных странах. Формирование магистрального направления развития России и его теоретическое обоснование должно базироваться на использовании:

♦ марксизма, основанного на теории трудовой стоимости, составной частью которой является теория прибавочной стоимости;

♦ маржинализма, основанного на теории предельной полезности и теории предельной производительности труда и капитала;

♦ неоклассического направления в экономике, исследующего закономерности оптимального функционирования хозяйственного механизма в условиях свободной конкуренции;

♦ кейнсианства, обосновывавшего необходимость государственного вмешательства в регулирование экономики;

♦ институционально-социологического направления, согласно которому характер экономического развития определяет не рынок как таковой, а вся система экономических институтов (социальные программы, индикативное планирование, участие трудящихся в собственности и управлении производством).

- Зарождение маржинализма. Общая характеристика

- Маржиналисты - субъективисты первого этапа «маржинальной революции»

- Завершение маржинальной революции и формирование неоклассической теории

Список литературы

1. Зарождение школы маржинализма. Общая характеристика

Предшественники маржинализма (кратко)

В последние 30 лет 19 века классическую политическую экономию сменяет маржинальная экономическая теория. Основные причины:

- экономика все более обретает признаки монополистического типа хозяйствования;

- огромный прогресс в науке, особенно в естественных и гуманитарных отраслях.

Основная идея маржинализма - исследование предельных экономических величин как взаимосвязанных явлений экономической системы в масштабе фирмы, отрясли (микроэкономика), а также в масштабе всего народного хозяйства (макроэкономика).

«Экономика впервые стала наукой, которая изучает взаимосвязь между данными целями и данными ограниченными средствами, имеющими альтернативные возможности использования» - сказал М. Блауг. «При этом следует иметь ввиду, что альтернативная возможность предполагает использование ресурсов и затрату времени только для достижения какой-либо одной цели». В этом контексте современный маржинализм включает в себя неоклассику и кейнсинианство.

Герман Генрих Госсен (1810-1858гг.) - в 1854г. написал книгу «Развитие законов общественной жизни и вытекающих отсюда правил человеческой деятельности». Принципы, им обоснованные, в современной экономике называются «первый» и «второй законы Госсена - главные теоретические принципы маржинализма.

Первый закон - с увеличением наличия данного блага предельная полезность блага уменьшается.

Второй закон - оптимальная структура потребления (спроса) достигается при равенстве предельных полезностей всех потребляемых благ.

Антуан Огюстен Курно (1801-1877гг.) - родоначальник широкого применения математических методов в экономической теории В 1838г. в книге «Исследования математических принципов в теории богатства», опираясь на анализ функциональных зависимостей, сформулировал понятие экономического равновесия, ввел в научный оборот понятия функции спроса, эластичности спроса и др,

Иоганн Генрих фон Тюнен (1783-1850гг.) - его книга «Изолированное государство» издана в 1826г. Потомственный помещик, применив высшее образование и хозяйственный опыт, данные калькуляции своего хозяйства за 10 лет, фактически вывел законы предельного анализа в экономической системе с целью, как он отмечал, «достижения максимума в значениях функции со многими переменными».

Общая характеристика маржинализма

Маржинализм или маржинальная экономическая теория - это обобщение идей и концепций, в основе которого лежит исследование предельных экономических величин как взаимосвязанных явлений экономической системы на микро- и макроуровне.

П. Самуэльсон на вручении ему Нобелевской премии (П.12.70г.) высоко отозвался о вкладе предшественников маржинализма: «задолго до Маршалла, в 1838г. О. Курно в своем классическом труде... применил аппарат дифференциального исчисления, обеспечивающего максимум прибыли. Вопрос о минимизации затрат также был поставлен более 100 лет назад. По крайней мере им занимался фон Тюнен при рассмотрении понятия предельной производительности».

Маржинализм (с англо-французского - предел) базируется на принципиально новых методах экономического анализа Основные отличия от классической политической экономии:

- классики подразделяли экономические категории тенденциозно, на первичное и вторичное Маржиналисты рассматривают экономику как систему взаимозависимых хозяйствующих субъектов, распоряжающихся хозяйственными благами, т.е. материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами. Именно поэтому проблемы равновесия и устойчивого состояния экономики стали предметом анализа результатов взаимодействия с окружающей средой как предприятий и фирм, так и всего народного хозяйства в целом.

- маржинальная теория широко применяет математические методы, в т.ч. дифференциальные уравнения (исчисления), причем не только для анализа предельных экономических показателен, но и для обоснования принятия оптимальных решений при выборе наилучшего варианта из возможных.

Этапы «маржинальной революции» и эволюция маржинальных идей

В «маржинальной революции» обычно выделяют два этапа.

Первый этап - 70-80-е годы 19 века - обобщение идей маржинального экономического анализа в трудах К. Менгера (австр.) и его учеников, У. Джевонса (англ.) и Л. Вальраса (фр.).

- полезность товара рассматривается у них как функция количества этого товара, не зависящая от количеств других потребляемых товаров;

- «объяснение» поведения потребителя полезности сталкивается с двойственной оппозицией: одна утверждает, что теория полезности исходит из сомнительной и даже неверной психологии, другая - субъективная психология поведения потребителя - не имеет отношения к объективному развитию экономического процесса.

Второй этап - 90-е годы 19 века. Главное достижение этого периода - отказ от субъективизма и психологизма. И. Шумпетер характеризует это так - «целью чистой экономики... всегда оставалось объяснение регулярного хода экономической жизни на основе данных условий». Представителей второго этапа - А. Маршалл (англ.), Дж. Б. Кларк (США), В Парето (иг.) и др. - стали называть неоклассиками как преемников классической школы, а их теорию - «неоклассической».

- вначале в своем субъективном подходе маржиналисты акцентировали внимание на экономическом анализе потребления, спроса - в противоположность классикам, исходивших из приоритета производства, предложения. На втором этапе неоклассики пришли к выводу о важности обеих сфер, необходимости их одновременного системного изучения.

- наряду с функциональным методом экономического анализа утвердился метод математического моделирования экономических процессов как средство реализации концепции об экономическом равновесии на уровне микроэкономики, из-за чего до 30-х годов 20-го века в науке выпала проблематика факторов роста макроэкономики и макроисследований. При этом ученые полагали, что экономический рост возможен автоматически благодаря «свободной» конкуренции, разделял несостоятельный в жизни закон рынков. Сея с его главной идеей о саморегулируемости и равновесии экономики.

2. Маржиналисты-субъективисты первого этапа «маржинальной революции»

К. Менгер - основоположник австрийской школы маржинализма

Карл Менгер (1840-1921) - глава австрийской школы маржинализма, профессор, заведующий кафедрой политэкономии Веского университета, которую в 1903г. передал своему ученику Ф. Визеру. В 1871г. издал фундаментальный труд «Основания политической экономии».

Методология его исследования сохранила отдельные ключевые позиции методологии классике:

- отсутствие в анализе математических средств и геометрических иллюстраций;

- использование принципов исходной (базовой) категории. Такой он также считал стоимость, но не в связи с издержками производства или труда, а в связи с субъективной характеристикой - предельной полезностью;

- сохранение первичного и вторичного. К Менгер считал первичной сферу обращения, а не сферу производства, как классики.

Теоретические достижения К. Менгера.

1)Главный элемент в методологическом инструментарии - микроэкономический анализ или индивидуализм. Якобы выявить и решить экономические проблемы возможно, рассматривая их только на уровне индивида.

2)К. Менгер шел совершенно новым путем. Об этом говорит сама проблематика в первой главе «Оснований» «о делении экономических благ на порядки» - на «блага первого порядка» и «блага отдаленных порядков».

3) Теория стоимости (ценности) К. Менгера построена на базе предельной полезности. Он как бы заново открыл законы Госсена: «ценность экономических благ выявляется человеком в процессе удовлетворения потребностей, тогда, когда он сознает зависимость от их наличия в своем распоряжении» (например, вода приобретает ценность, когда ее становится все меньше и меньше).

Экономические воззрения О. Бем-Баварка и Ф. Визера.

Ойген фон Бем-Баверк (1851-1914гг.) - профессор Инсбрукского и Венского университетов, министр финансов, президент Академии наук.

Основные работы: «Капитал и прибыль» (1884г.), «Позитивная теория капитала» (1889г.), «Основы теории ценности хозяйственных благ» (1886г.). Научные заслуги.

В отличие от Менгера в сферу исследования включил не только категории индивидуального обмена, но и категории целостного рынка, в т.ч. производство и распределение.

Бем-Баверк верен субъективизму, приводя в доказательство три независимые «причины» или «основания», которые склоняют людей приобретать блага сегодня, а не завтра:

- наличие всегда в обществе малообеспеченных, которые предпочитают сегодняшние блага завтрашним, независимо от того - надеются они на обогащение или нет;

В наличие всегда части общества, не имеющей достаточной воли, воображения и веры для предпочтения сегодняшних благ будущим;

- людям свойственно получить блага сегодня, нежели в будущем, тем более что, по его мысли, отдача в дальнейшие периоды производства будет снижаться.

Маржинальные идеи У. Джевонса и Л. Вальраса

Уильям Стенли Джевонс (1835-1882)- профессор политической экономии Лондонского университета. Главные работы - «Теория политической экономии» (1871), «Принципы науки» (1874). Субъективизм маржинальных идей Джевонса вытекает из следующего:

- его трактовка главной задачи экономической науки: «Дан определенный уровень населения с различными потребностями и производственными возможностями, обладающим определенным количеством земли и других материальных ресурсов.

- разделяя положение классиков о совершенной конкуренции, он сделал вывод, что субъекты рынка обеспечивают получение человеком такой комбинации товаров, которая в наибольшей степени удовлетворяет его потребности, т.е. он исходит из принципов предельного анализа (законов Госсена), что выдвинуло его в родоначальники маржинализма.

Леон Вальрас (1834-1910) - преподаватель кафедры политэкономии Лозаннского университета.

Основной труд «Элементы чистой политической экономии» (1874), в котором Л. Вальрас не ограничился характеристикой предельной полезности, считая ее основой ценности товара, формулировкой понятия «функция спроса» и др.

Главная заслуга Вальраса в том, что он впервые попытался применить математическую модель для выявления проблем существования равновесия экономической системы и придания этой системе стабильности. В отличие от моделей рыночного равновесия Курно, Джевонса, Маршалла и др. модель Вальраса характеризует не частное, а общее экономическое равновесие симметричных рынков. Л. Вальрас - основоположник современного макроэкономического моделирования и «лозаннской школы» маржинализма.

Л. Вальрас в уравнениях своей модели допускал следующие упрощения:

- заданные функции предельной полезности, т.е. заданное первоначальное количество товаров и услуг, которые реализуются на рынке;

- заданные функции предельной производительности, т.е. допущение идентичных издержек - их постоянную отдачу;

- условие - изменения цены прямо зависят от величины превышения спроса над предложением и др.

3. Завершение маржинальной революции и формирование неоклассической теории

Экономическое учение А. Маршалла .

Альфред Маршалл (1842-1924) - один из ведущих представителей неоклассической экономической теории, лидер «кембриджской школы» маржинализма. С 1902г. по его инициативе введено новое изложение экономической теории под названием «экономике».

Предмет науки А. Маршалл формулирует следующим образом: «Политическая экономия, или экономическая наука (Economics), занимается исследованием нормальной жизнедеятельности человеческого общества; она изучает ту сферу индивидуальных и общественных действий, которая теснейшим образом связана с созданием материальных основ благосостояния».

Теоретическое наследие А. Маршалла

1) Центральное место в его исследованиях - проблема свободного ценообразования на рынке. Рынок - единый организм равновесной экономики, состоящий из мобильных и информированных друг о друге хозяйствующих субъектов Рыночная цена - результат пересечения цены спроса, определяемой предельной полезностью, и цены предложения, определяемой предельными издержками.

А. Маршалл полагает, что каждый человек, покупая товар, исходит «из предоставляющихся ему возможностей, или из складывающейся обстановки, или...из конъюнктуры» и ввел понятие «потребительский избыток» -это «разница между ценой, которую покупатель готов был уплатить, лишь бы не обойтись без данной вещи, и той ценой, которую он фактически за нее платит», т.е. «экономическое мерило его добавочного удовлетворения».

2) Важная заслуга Маршалла в обобщении положений ранних маржиналиистов о функциональной зависимости цены, спроса и предложения. Он показал - с понижением цены спрос растет, а предложение падает, с ростом цены спрос падает, а предложение падает. Устойчивая или равновесная цена - в точке равновесия спроса и предложения. На графике точку пересечения кривых спроса и предложения называют «крест Маршалла».

3) В развитие теории «цены спроса» он выдвинул концепцию «эластичности спроса» - показатель зависимости объема спроса от изменения цены, выявил разную степень эластичности спроса товаров в зависимости от структуры потребления, уровня доходов и других факторов, показал, что наименьшая эластичность спроса - у товаров первой необходимости, определил особую зависимость влияния спроса и предложения на уровень рыночной цены от величины анализируемого периода времени - «Чем короче рассматриваемый период, тем больше надлежит учитывать в нашем анализе влияние спроса на стоимость (цену), в чем этот период продолжительнее, тем большее значение приобретает влияние издержек производства (предложения).

Исследуя причины этого на примере «репрезентативной фирмы» как разновидности средней фирмы он пришел к выводу о действии двух экономических законов:

- закон возрастающей отдачи - «увеличение объема затрат труда н капитала обычно ведет к усовершенствованию организации производства, что повышает эффективность использования труда и капитала... дает пропорционально более высокую отдачу»;

- закон постоянной отдачи «увеличение объема затрат труда и других издержек ведет к пропорциональному увеличению объема продукции».

Экономическое учение Дж. Б. Кларка.

Джон Бейтс Кларк (1847-1938) - основатель «американской школы» маржинализма, внес заметный вклад в формирование неоклассической экономической теории конца 19 в., один из завершителей «маржинальной революции», приведший к формированию неоклассической экономической теории.

Основные труды: «Философия богатства» (1886), «Распределение богатства» (1899).

Дж. Б. Кларк отверг четырехзвенное деление науки на производство, распределение, обмен и потребление и выдвинул свою версию: «Мы имеем теперь перед собой границы трех естественных разделов экономической науки. Первый охватывает универсальные явления богатства. Второй включает социально-экономическую статику и говорит о том, что происходит далее с богатством...Третий отдел включает социально-экономическую динамику и говорит о том, что происходит с богатством и благосостоянием общества при том условии, если общество меняет форму и способы деятельности».

Теоретическое наследие Дж.Б. Кларка, почти все его ключевые идеи и трактовки кратко сформулированы в «Распределении богатства».

1) «Распределение общественного дохода» регулируется общественным законом, который «при совершенно свободной конкуренции» может обеспечить каждому фактору производства создаваемую им сумму богатства.

2) «Богатство» - это количественно ограниченные источники материального человеческого благосостояния «Каждый фактор производства)» имеет в общественном продукте ту долю богатства, которую именно он производит.

3) Разложение всего дохода общества на различные виды дохода (зарплата, прибыль, процент) непосредственно и целиком является «предметом экономической науки». Названные виды дохода получаются соответственно «за выполнение работы», «за предоставление капитала» и «за координирование заработной платы и процента».

4) При определении доходов «со здравым смыслом» ни один из «классов людей», занятых в производстве, не будет «иметь претензий друг к другу».

5) В экономическом смысле производство продукта не закончено до тех пор, пока представители торговли не довели его до покупателя и продажа состоялась, что являет собой «завершающий акт общественного производства».

В. Парето и проблемы экономического равновесия

Вильфредо Парето (1848-1923) - итальянский представитель неоклассической экономической теории, продолжатель традиций «лозаннской школы» маржинализма.

Основные труды: «Курс политической экономии» (1898), «Учение политэкономии» (1906), «Трактат по общей социологии» (1916).

Основной проблемой в исследованиях В. Парето, как и у Л. Вальраса, является проблема общего экономического равновесия на базе маржинальных идей экономического анализа. Однако качественно новые принципы изучения предпосылок и факторов равновесности в экономике вывели В. Парето в маржиналисты второй волны, в одного из основоположников неоклассической экономической мысли.

Заслуги В. Парето.

1) Опираясь на функциональный подход, он отказался от полезности (потребности) как единственной причины обмена и перешел к характеристике экономической системы в целом, рассматривая и спрос (потребности) н предложение (производство) как элементы равновесия в экономике.

2) В. Парето рассматривает выбор потребителя совокупно в зависимости от количества данного блага и количества всех других ресурсов.

3) В отличие от Л. Вальраса В. Парето анализирует на только экономику совершенной конкуренции, но и различные типы монополизированных рынков, заглянув на десятилетия вперед.

Список литературы

- История экономических учений: учебник для вузов И90 /под ред. Проф. В.С. Адвадзе, проф. А.С. Квасова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 391 с.

- Экономическая теория. Учебник. Под ред. И.П. Николаевой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

- Афанасьев В. Структура экономических явлений // Экономист, 2006, №6.